时隔6年,《永乐大典》又有新零册面世。

7月7日,两册《永乐大典》在法国巴黎Beaussant Lefèvre拍卖行举拍,一位中国藏家以640万欧元拍得,加上佣金最终成交价为812.8万欧元。据其介绍,她是受中国内地买家委托,专程赶来竞拍。

每一次有《永乐大典》新零册出现,都会引发举世瞩目。上一次出现是2014年,在美国洛杉矶汉庭顿图书馆发现过一册两卷。

《永乐大典》有永乐正本、嘉靖副本两部,永乐正本至今未见,传世的都是嘉靖副本,每本新发现的零册都是孤本。全书11095册,经历400余年动荡,仅剩约400余册,不及原书百分之四。

数十年来,中国收集整理散落的《永乐大典》,并向全世界发出倡议,通过仿真影印,让大典为更广泛的世人所见。迄今国家图书馆出版社已经影印完成海内外所见《永乐大典》的56%零册。

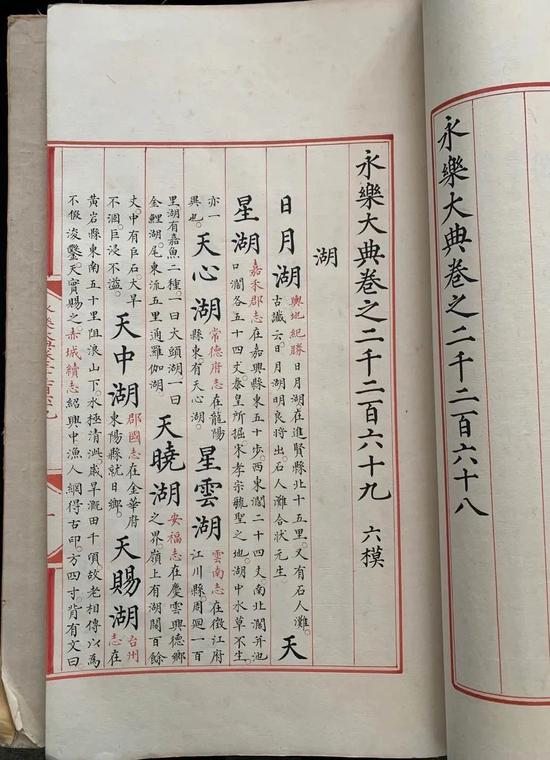

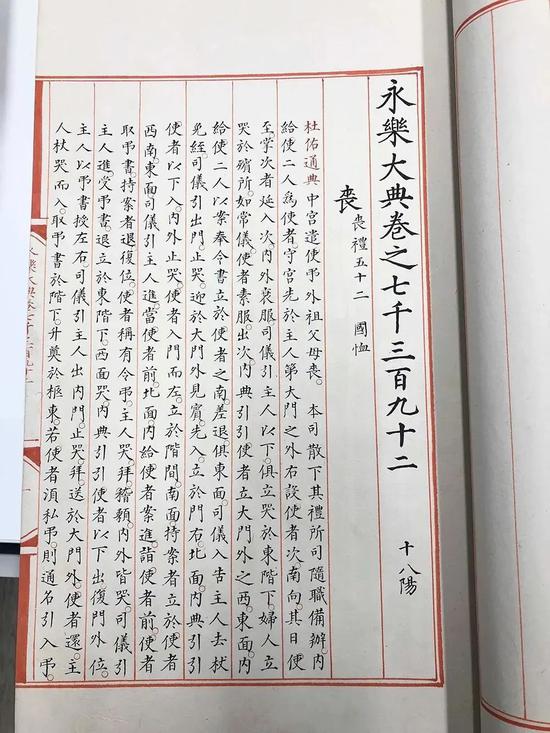

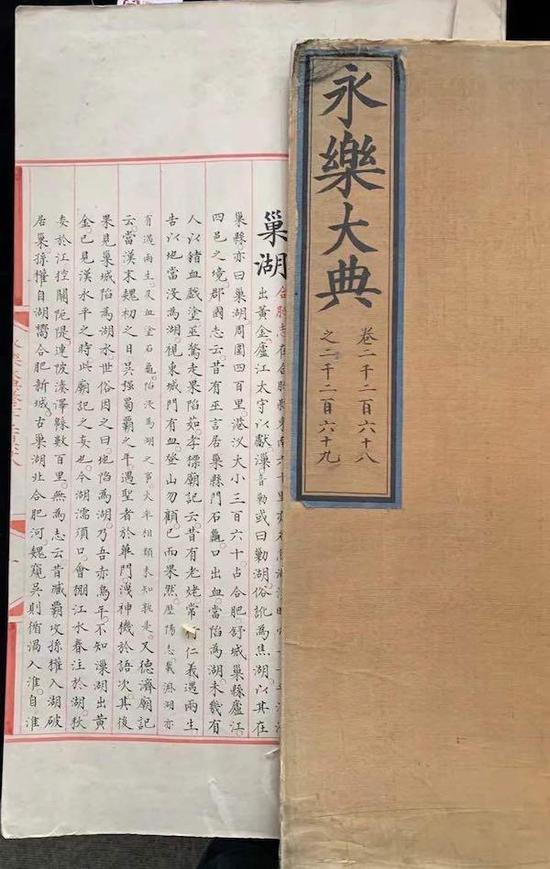

新出现的两本《永乐大典》,分别为卷2268-2269“湖”字册、卷7391-7392“丧”字册。

新出现的两本《永乐大典》,分别为卷2268-2269“湖”字册、卷7391-7392“丧”字册。 两册均为此前未见,与国图藏本编号相连

巴黎拍卖行这两册《永乐大典》甫一露面,就引发了国内诸多研究机构和学者关注。

据故宫博物院研究员翁连溪发布的文章《新出现的两册<永乐大典>趣闻》介绍,他今年6月底从英国朋友处得知这两册《永乐大典》即将竞拍的消息,根据图片和相关文献对照,这两册为卷2268,2269“模”字韵“湖”字册和卷7391,7392“阳”字韵“丧”字册,都是此前未见的。

他根据多个证据判断了这两册大典的真实性。如栏线、版框、鱼尾连线之针眼,书笺、方签(卷签)的制式与粘贴,每书卷段前护叶、后叶被剪裁的痕迹,以及文中提到的挖补“贴黄”等,并从字体、纸张、内容、装潢等要素分析,确定为明嘉靖《永乐大典》写本零种,为新出现,国內外各馆无藏,这几个现象也是鉴定明内府写绘本的重要方法。

国家图书馆古籍馆副馆长陈红彦与同事也关注了这两本零册。从公布的图片来看,她认为这两册的特征与嘉靖本一致。他们对照存世《永乐大典》的目录,发现这两册也与目录中记载的已有零册不同,确实是新出现的,真实性基本可以确证。另外,这两册与国图馆藏的“湖”和“丧”字册也可以相连,很有意义。

翁连溪进一步发现,这本“湖”字册的出现,使得现在全球发现的“湖”字卷全部相连(2260-2283),实属难得。新发现的“丧”字册(卷7391-7392)也与大英图书馆藏的“丧”字册(卷7389-7390)相连。

他向拍卖公司询问出处,藏家称这两册《永乐大典》乃家传,他们祖上有一位法国海军,19世纪70年代在中国与一些官员相交颇深,获赠了很多东西,其中便包括这两册《永乐大典》,基本确定来源有一定可信度。

“此物乃古籍中之白眉,收藏家梦寐以求,经眼手触都深感荣幸,定要争取回国。”翁连溪称,“遂与著名藏家金先生联系。因先生资金雄厚且对古籍至爱,又乐于公事……电话与先生沟通后他欣然接受并开始筹备,万事俱备只看运气了。”

新出现的两本《永乐大典》(卷2268-2269、卷7391-7392)内页。图/

新出现的两本《永乐大典》(卷2268-2269、卷7391-7392)内页。图/

国家图书馆期待新零册纳入影印

对于法国新发现的这两册《永乐大典》,国家图书馆出版社也表示密切关注这一信息,并将持续跟踪。

“很高兴获知这两册《永乐大典》被国内文献收藏家拍得。”国家图书馆出版社总编辑殷梦霞告诉新京报记者,非常期待有机会得到收藏者的支持与慨允,将这两册大典纳入我们仿真影印出版系列,化身千百,传之久远,广为利用。

国家图书馆是《永乐大典》收藏的重镇,是世界上最大的《永乐大典》收藏机构,一共收藏有400余册中的224册,其中有62册暂存于台北故宫博物院。

数十年来,国家图书馆一直以多种方式发现和保护这部旷世大典。保护分为原生性和再生性保护两种形式,原生性保护指的是对文献的修复,再生性保护以影印出版为主。影印工作由国家图书馆出版社承担。

2002年,时任国家图书馆馆长任继愈呼吁世界各地的机构拿出大典底本,集中影印出版。“这是造福中国乃至世界学术界的大事,”任继愈当时提出倡议,“望世界各地藏书机构、收藏家,群策群力,共襄盛举,慨允借用《永乐大典》原书,提供拍照、制版之用,用后归还,使这一文化遗产重现于世,垂之永久。”

从20世纪初开始,中外一些有识之士、学术研究机构就陆续将所藏《永乐大典》影印出版。

例如,1916年张元济先生将所藏《永乐大典》一册(卷485—486)影印出版,1926年傅增湘先生影印出版了卷2610—2611一册。1949年后,中华书局从上世纪50年代开始,陆续影印出版200余册。

国家图书馆出版社《永乐大典》仿真影印与此前影印版本不同。所谓仿真影印,是指从版式、行款、用料、装帧等全仿嘉靖副本,精工制作,几可乱真。因为《永乐大典》除具有巨大的文献价值外,其版本价值和历史文物价值也不可估量,采取一般缩印方式,很难充分体现其风采,也难以完整保存和全面传达数百年沧桑巨变在原书上留下的信息。

国家图书馆出版社本世纪初启动大典仿真影印以来,到2004年已经完成中国大陆所藏全部163册《永乐大典》的影印出版,并2014年再次影印出版了新发现的一册。目前,累计仿真影印出版海内外233册,约占现存总量的56%。

2013年,《哈佛燕京图书馆藏〈永乐大典〉》全三册在国家图书馆出版社仿真出版。这是首批在国家图书馆出版社出版的海外大典藏本,殷梦霞作为责任编辑参与了此次出版工作,她回忆,除了客观上时空距离带来的困难外,海外藏《永乐大典》出版在文献寻访、授权取得、数据获取等方面,遇到的问题并不比出版其他图书更多。

“相反,由于《永乐大典》本身巨大的影响力,以及海外图书馆界、文献收藏机构更为显著的开放与服务意识,这项工作得到了许多机构和个人的帮助,令我们非常感动,并铭记于心。”殷梦霞说。

据初步统计,目前尚未仿真影印出版的共计186册(另1页。对于尚未出版的《永乐大典》后续工作,国家图书馆出版社对实现任继愈先生的心愿始终抱有乐观的态度,一直在积极沟通联系推进,希望用3至5年时间,争取完成全部已知存世的400余册《永乐大典》的仿真影印出版。

《永乐大典》已出版目录。

《永乐大典》已出版目录。寻找遗失的大典

《永乐大典》是百科全书式的文献集,由明成祖朱棣命太子少师姚广孝和翰林学士解缙主持,3000多人参与,历时4年,于永乐六年(1408)修成。

这是一本大型类书,是上起周秦、下迄明初的历史文献资料的总结,汇集了古今图书七八千种。其中成段或全书采录的文献,能够一字不改,保存古籍原貌。任继愈评价其为“中国古代最为成熟、最为杰出的百科全书。”

《永乐大典》纂修完成后,只抄录了一部,即“永乐正本”,存放于南京文渊阁。朱棣迁都北京后不久,《永乐大典》被运往北京,放置在紫禁城文渊阁。嘉靖年间,嘉靖皇帝命人另外抄录了一部《永乐大典》,被称为“嘉靖副本”,放入当时新建成的皇史宬之中。正本的下落虽有种种猜测,但至今未见,如今所谈的《永乐大典》都是指嘉靖副本。

清乾隆间修纂《四库全书》时,曾对《大典》作过清点,当时已缺2000余卷,尚存十分之九,大体完备,清朝修《四库全书》《全唐文》等都利用过。1900年,八国联军入侵北京,《永乐大典》惨遭厄运,绝大部分被焚毁,幸存少数,也遭侵略军糟蹋、抢夺。

1949年后,国家重视文化遗产的保护工作,《永乐大典》的收集也出现了崭新的局面。1950年,北京图书馆馆员顾子刚率先捐献3册;1951年7月,苏联列宁格勒大学东方学系归还中国11册;同月,商务印书馆捐献21册。此后,收藏家周叔弢、金梁、徐伯郊、赵元方、张季芗等纷纷捐赠了所藏的大典。

传世至今的嘉靖副本残卷约400余册800余卷,不及原书的百分之四。近40年来,国家图书馆两度在民间征集到宝贵的大典零册。

1983年,山东掖县农民孙洪林家中发现了一册《永乐大典》(卷3518、3519“门”字号)。此册发现时书的天头地脚部分已被裁去。幸运的是,当时的农家妇女虽然不识字,但从祖上因袭的敬字惜纸的传统,使此册内容得以完整地保存下来。

得知此书的重要价值后,孙家将此书通过掖县文化馆捐献给国家图书馆前身北京图书馆,北京图书馆在收到此书后即由专业修复人员对受损部位进行了复原。

2007年11月22日,中华古籍保护计划启动,国家古籍保护中心派专家组赴华东督导并核查古籍善本,陈红彦当时担任国家古籍保护中心办公室主任。她回忆,当时在上海的核查中,专家遇到加拿大籍华人袁葰文女士,袁葰文将手中藏的一册《永乐大典》带回了国内。国家图书馆与国家文物局共同组织专家先后进行了4次鉴定,认定其为《永乐大典》嘉靖本的零册,且尚保存明代包背旧装,前后书衣完整,品相良好。

此册为“模”字韵“湖”字册,与国家图书馆原藏两“湖”字单册恰好前后相连。袁葰文将这本大典转让给国图,于2013年10月入藏,是目前入藏国家图书馆最晚的一册。

每一次有新的大典零册出现,都是轰动性的事件。

2014年8月,美国洛杉矶汉庭顿图书馆发现过一册两卷《永乐大典》,包括第10270卷《教世子》和第102071卷《文王世子篇》两卷。陈红彦记得当时汉庭顿图书馆拿不准,还请她正在美国访学的同事刘波前去鉴别,也有美国图书馆界朋友发来照片请她鉴定。

“所以特别期待民间还有新的发现,哪怕是增加一册著录。”陈红彦说,即便是现存仅有四百余册,在其中也不断发现了新的信息,现存残卷每一册都可以说是一座资料宝库。

那些流散在海外的机构和个人藏本,陈红彦盼望有朝一日能够回国,这需要国家规划,以及相关法理研究。“散在世界的大典就像一家人,还是希望一家人能够团圆。”她说。

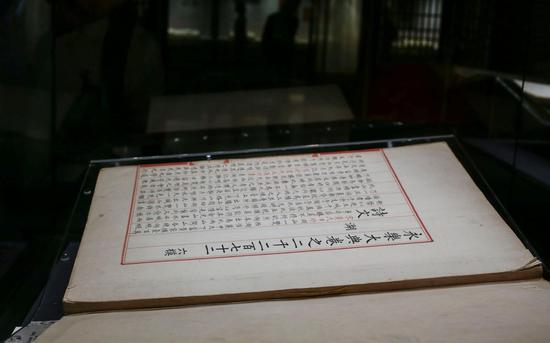

2018年9月,“旷世宏编 文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”展示的国图所藏“湖”字册。

2018年9月,“旷世宏编 文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”展示的国图所藏“湖”字册。 从大典版本复原消失的古籍

2018年9月,国家图书馆举办“旷世宏编 文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”,展览的重磅内容是国图藏《永乐大典》224册中的12册。

记者当时看到的《永乐大典》,历经400余年至今保存状况良好,文字墨色清晰,几乎无褪色。国家图书馆研究馆员杨印民说,《永乐大典》的制作运用了很高的技术,纸张是桑树皮和楮树皮为原料制成的白棉纸,纸质莹白柔韧。使用的徽墨用特殊制法制成,墨色莹润,粲然悦目,历经几百年仍然光洁。

北京大学教授辛德勇在个人公众号文章中,对在巴黎拍卖的两册《永乐大典》进行了初步分析。他高度肯定了卷2268-2269“湖”字册的史料价值,透过几张零星的图片可以看出,这两卷从头到尾列举的条目都是各种湖泊。

他认为,这一册的重要性在于,基本上每个条目下引述的都是宋元古方志,最晚也是明初方志,也有宋元的地理总志。通过《永乐大典》辑录出来的宋元文献,是中国古代史研究中最早最大的一宗新史料大发现,而宋元古方志留存下来的为数寥寥,通过《永乐大典》来辑录这些古方志,就成为人们利用这些地域史料最重要的途径。

“基本上都是前所未见的古方志史料,满满两卷一大巨册,骤然现身于世间。这些足以帮助我们认识更多这个世界旧日的地理面貌,而大多都是过去清朝四库馆臣没顾得上辑录的,像我这样的历史地理学人,真可谓喜何如之!”辛德勇写道。

《永乐大典》卷二千二百六十八开篇“巢湖”条目下引述大段《合肥志》。

《永乐大典》卷二千二百六十八开篇“巢湖”条目下引述大段《合肥志》。辛德勇发现,卷二千二百六十八开篇就在“巢湖”条目下引述一大段《合肥志》。这《合肥志》,据张国淦先生《中国古方志考》的考述,应是宋人刘浩然的十卷本合肥古志,曾见于《宋史·艺文志》着录,乃修纂于嘉定六年以后。过去张国淦先生曾有过辑佚本,从当时所见《永乐大典》中辑出佚文五条,其中当然不会包括这部分内容。今中华书局所出《永乐大典方志辑佚》,则仅辑有一条,短短一十四字。一对比,这本《永乐大典》的史料价值就很清楚地凸显出来。

由于《永乐大典》汇集了古代至明初七八千种典籍,其中很多古籍现在已经不存,《永乐大典》相当于将这些书籍保存了下来,今人还能从《永乐大典》中辑佚出这些消失的古籍。“所以历代学者都把《永乐大典》看作辑佚之渊薮。”陈红彦说。

殷梦霞说,如今全球数百余机构和个人收藏了仿真影印版《永乐大典》,并对这批珍贵的文献进行多维度多层面的研究利用,切实推进了学术的发展。

而《永乐大典》的文献价值,还有另一些意想不到的意义。

例如,国家典籍博物馆大门的设计,就来自于1983年山东发现的卷3518-3519“门”字册。这一册中不仅有文字记载,留下了大量古代门的图案。国家典籍博物馆当时请铜雕大师朱炳仁设计大门,朱炳仁从其中的“凌花双龟背图”中获得灵感,提取出凌花元素,重新解构组合,设计了今天国家典籍博物馆的大门。